胡俏盈 1 揭智媛 2 毛安琪 3 徐春娟 4#

(1 江西中医药大学 2021 级研究生南昌 330004;2 江西中医药大学 2019 级研究生南昌 330004;

3 江西中医药大学 2020 级研究生南昌 330004;4 江西中医药大学中医学院南昌 330004)

摘要:目的:探索何晓晖教授治疗慢性胃炎并发胃黏膜肠上皮化生及异型增生的用药规律。方法:收集何晓晖教授治疗慢性胃炎并发胃黏膜肠上皮化生及异型增生的中药处方 117 张,将数据输入古今医案云平台(V2.3.9),经标准化后创建一个新医案库。 结果:117 张处方中,高频药物为蒲公英、黄连、海螵蛸等;高频药物类别以补虚药、活血化瘀药、清热药使用最多;药性以寒(寒与微寒)、温(温与微温)为主;药味以苦、甘为多;药物多归脾、胃经;聚类分析显示有 4 个组别;复杂网络分析得到 11 味核心药物。 结论:何教授治疗慢性胃炎并发胃黏膜肠上皮化生及异型增生以“衡”为法,从虚、毒、瘀、痰论治,通过健脾益胃、燮理纳运、清热燥湿解毒、活血化瘀消癥、化痰散结等治法标本兼顾,最终逆转胃黏膜肠上皮化生与异型增生的病理改变,疗效肯定。

关键词:慢性胃炎并胃黏膜肠上皮化生;异型增生;数据挖掘;何晓晖教授;用药规律

基金项目:国家重点研发计划项目(编号:2018YFC1704103);

2019 年度江西省中医药科技计划项目(编号:2019A026)

慢性胃炎是临床上常见病之一,是多种原因引起的胃黏膜慢性炎症反应[1],其中慢性胃炎并发胃黏膜肠上皮化生及异型增生与胃癌的发生关系密切,这是基于“慢性非萎缩性胃炎 - 萎缩性胃炎 - 肠上皮化生 - 异型增生 - 胃癌”这一为大多数人所接受的胃癌转变模式得出的结果,有效防治肠化和异型增生可阻断胃癌的发展[2~3]。目前西医对此病多采用祛除病因、保护胃黏膜、缓解症状及胃镜下治疗等为主[4],效果不佳[5],缺乏根治性治疗方法,而中医药在逆转胃黏膜肠上皮化生、异型增生、胃上皮内瘤变的病理变化上有着独到经验。何晓晖教授是著名脾胃病专家,第二届全国名中医,首批全国中医药传承博士后合作导师,江西省首批名中医,江西省首批国医名师,第三、四、五批全国名老中医学术经验继承工作指导老师。从医 50 余年,学验俱丰,擅长脾胃病诊治,对有效逆转慢性胃炎并发胃黏膜肠上皮化生及异型增生的诊疗经验丰富,疗效显著。本研究采用数据挖掘方法研究何晓晖教授治疗慢性胃炎并发胃黏膜肠上皮化生和异型增生的用药规律。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 病案来源 所选病例为 2019 年 11 月至 2021年 6 月就诊于何晓晖教授门诊的慢性胃炎并发胃黏膜肠上皮化生及异型增生患者,包含中度肠上皮化生 79 例、重度肠上皮化生 8 例、轻度异型增生 16例、中度异型增生 11 例、重度异型增生 3 例,共计117 例。

1.2 慢性胃炎并发胃黏膜肠上皮化生及异型增生的诊断标准 慢性胃炎并发胃黏膜肠上皮化生及异型增生临床症状缺乏特异性,故确诊主要依靠胃镜及胃黏膜组织活检。诊断标准参照《慢性胃炎中医诊疗专家共识意见 (2017)》[6]、《中国慢性胃炎共识意见(2017 年)》[7]。

1.3 纳入标准 (1)符合慢性胃炎并发胃黏膜肠上皮化生及异型增生的诊断标准,胃黏膜组织活检显示为中度肠上皮化生、重度肠上皮化生和异型增生;(2)治疗方法为口服中药汤剂;(3)拥有完整的医案,如一般资料、主诉、现病史、既往史、体征、辨证、方药、剂量等。

1.4 排除标准 (1)不符合慢性胃炎并发胃黏膜肠上皮化生及异型增生的诊断标准,胃黏膜组织活检显示为轻度肠上皮化生;(2)合并精神疾病,或者因为语言、智力等多方面原因存在沟通障碍;(3)缺少关键性指标;(4)正在进行其他试验;(5)合并严重脏器衰竭;(6)有肝功能损害。

1.5 数据库建立 根据纳入标准及诊断标准,筛选出 117 张处方,整理并录入 Excel 表格,批量导入表格数据到古今医案云平台(V2.3.9),构建一个新医案库,采取双人独立审核,确保数据的准确性。

1.6 数据分析及统计 以平台的标准医案库为准则,将数据标准化,如药名,田七改为三七、夜交藤改为首乌藤等。对于还没有被平台收入的中药,参照《中国药典》(2020 年版)进行中药标准化。以《中药学》为参考标准,统计药物类别。标准化处理完成后,在古今医案云平台(V2.3.9)中将医案资料加入分析池,进行数据挖掘分析,主要为以下几个方面:(1)统计中药使用频次及使用频次位于前 30 位的高频药物;(2)统计中药四气、五味及归;(3)将使用频次位于前 13 位的中药进行聚类分析,设置距离类型和聚类方法,分别为欧式距离和最长聚类法;(4)复杂网络分析(边权重>20)。

2 结果

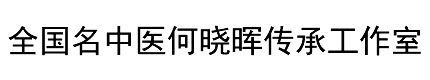

2.1 中药使用频次统计 在 117 诊次中,共出现 99味中药,出现总次数合计为 1 871 次。列出前 30 味中药,其中前 13 味中药使用频次超过 50 次;有 2 味中药使用频率大于 90%,降序排列依次是蒲公英(116 次,99.15%)、黄连(106 次,90.60%)。见表 1。

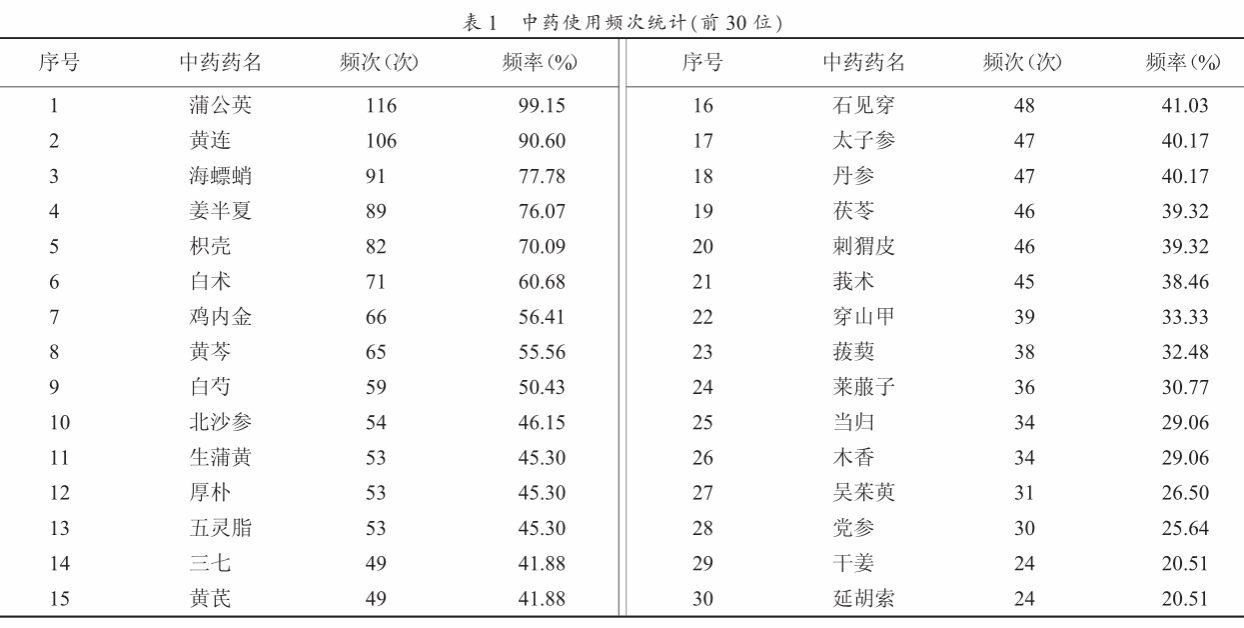

2.2 高频药物类别统计(前 30 位)统计发现补虚药、活血化瘀药、清热药的使用频次最高。见图 1。

2.3 中药属性统计

2.3.1 中药四气使用频次统计 统计结果显示,寒性(寒与微寒)(748 次,39.98%)、温性(温与微温)(631 次,33.73%)、平性(425 次,22.72%)居多。见图2。

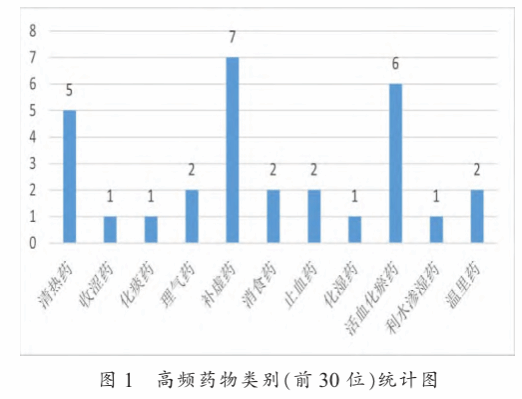

2.3.2 中药五味使用频次统计 统计中药五味结果显示,苦味、甘味使用频次最高,分别为 959 次(51.26%)、873 次(46.66%)。见图 3。

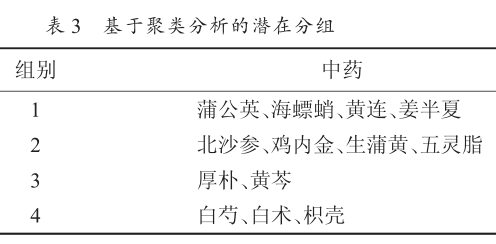

2.4 聚类分析 对使用频次位于前 13 位的中药进行聚类分析,得出 4 个组别。见图 5、表 3。

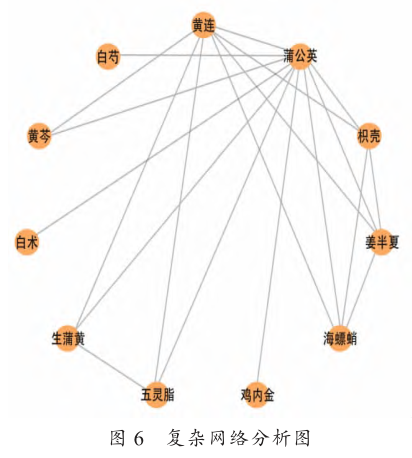

2.5 复杂网络分析 以边权重>20,对所有处方进行复杂网络分析,获得治疗慢性胃炎并发胃黏膜肠上皮化生及异型增生的核心药物有生蒲黄、白术、蒲公英、枳壳、姜半夏、海螵蛸、鸡内金、五灵脂、黄芩、白芍、黄连,共 11 味。见图 6。

3 讨论

有效逆转胃黏膜肠上皮化生及异型增生对预防胃癌发生具有十分重要的意义。何晓晖教授对本病的治疗经验丰富,疗效肯定。本研究通过数据整理,现代信息学方法统计处理,去粗存精,总结何教授治疗本病的用药经验于下:

(1)健脾益胃、燮理纳运。《脾胃论》说:“脾胃不足,为百病之始。”何教授认为,脾胃虚弱是胃黏膜肠上皮化生和异型增生的病机根本,临床上该病多表现为脾气虚、胃阴亏,故何晓晖教授临证强调治疗该病要以胃气为本,将健脾益胃之法贯穿全程,很少运用大寒、大热等伤胃之品。如药物四气统计中以寒性(寒与微寒)、温性 (温与微温) 使用频次最高,占73.70%;其次是平性;而大寒、大热之品的使用频次为零;归经统计发现脾经药、胃经药的使用次数均超1 000 次;药物使用频次位居前 30 的有白术、黄芪、党参、茯苓,健脾益气,北沙参、太子参,气阴双补。综上可见,何教授临证坚持以健脾益胃、顾护中焦为中心治疗法则。

脾主运化,胃主受纳,燮理纳运,才能维持人体水谷的消化吸收与传输。正如《诸病源候论》所言:“脾胃二气相为表里,胃受谷而脾磨之,二气平调,则谷化而能食。”本病病程多缠绵日久,长此以往多脾胃同病,纳运失常,易引起纳呆与腹胀、多食易饥与消瘦乏力并见的复杂情况。故何教授治疗时多注意燮理纳运,脾胃纳运正常,则可促进饮食物吸收,不仅起到“正气存内,邪不可干”的积极作用,还能有效地改善纳差、腹胀等症状。如临床上脾失健运者,除了使用党参、白术、茯苓等健脾益气外,还会加上砂仁、木香、半夏、陈皮、枳壳、谷麦芽等理气和胃之品中的 1~2 味以助胃受纳。聚类分析第 4 组就是燮理纳运的例子,其中,白术甘温补脾气,白芍入肝脾经,甘酸滋养胃阴,入肝经又可以柔肝止痛,枳壳入脾胃经,理气宽中,行滞消胀又和胃,三者合用扶脾胃而泻肝,既健脾益胃,又疏肝理气、行滞和胃,可使脾胃纳运恢复,多用于肝胃不和的慢性胃炎并发胃黏膜肠上皮化生和异型增生患者。高频药物类别统计的结果也为燮理纳运提供了有力支撑,补虚药出现频率最高,理气药、消食药使用频次排名并列第四,补中有行,补不致滞,三种药的配伍很好地体现了燮理纳运之法。

(2)清热解毒、化痰散结。脾胃虚弱,则纳运、升降、燥湿功能失职,日久痰湿内生,化热生毒,阻滞气机,气滞血瘀、痰湿热毒与血瘀互结,形成慢性胃炎并发胃黏膜肠上皮化生和异型增生的顽疾痼疾。故何教授认为痰湿热毒是本病形成的重要因素,治疗上主张清热解毒燥湿和化痰散结联用,常使用蒲公英、黄芩、黄连、石见穿、土茯苓、白花蛇舌草等清热解毒燥湿之品,配以姜半夏、浙贝母、瓦楞子等化痰散结药,以提高逆转胃黏膜肠上皮化生和异型增生病理变化的概率。

四气五味结果显示,寒性药(寒与微寒)、苦味药使用频次居前两位,次数分别为 748 次、959 次。寒能清热,苦能燥湿,苦寒共起清热解毒燥湿之功,如苦寒药中的蒲公英、黄连使用频率位居前二。蒲公英苦寒清热,历来是清热消痈要药,何教授认为其性平,可用于治疗慢性胃炎并发胃黏膜肠上皮化生及异型增生患者,使清热不至于败胃,且剂量宜大,多为 10~30 g。正如《本草新编》所言:“蒲公英,亦泻胃火之药,但其气甚平,既能泻火,又不损土,可以长服、久服无碍。”黄连苦寒,能清热燥湿解毒,尤其善清中焦的湿热毒邪,但其太过苦寒,量多易伤胃,故用量多为 3~5 g。两者均为苦寒清热药,相配可加强中焦清热燥湿解毒之功。现代药理学还表明,二者均有抗炎、抗肿瘤的作用[8~9],联用有助于肠上皮化生和异型增生病理结果的逆转。故何教授临证多使用蒲公英 - 黄连药对,以增强清热解毒燥湿之功。

本病不但需要清热解毒燥湿,还需要化痰散结之法相助,聚类分析组别 1 中的蒲公英、海螵蛸、黄连、姜半夏就是清热解毒和化痰散结二法合用的最好例子。何教授临证多使用姜半夏化痰药。从高频药物结果可以看出,姜半夏名列前茅,使用频率为76.07%。半夏历来主治痰饮疾病,消痰散结效果佳,如《名医别录》中载有“消心腹胸膈痰热满结,咳嗽上气,心下急痛,坚痞,时气呕逆”。现代研究表明,生半夏具有促进胃肠运动和减少胃液中前列腺素 E2(PGE2) 含量的作用,姜制后还可以消除胃肠刺激性,起到保护胃黏膜的功能[10],同时,有研究还提示姜制后还具有较强的止呕、抗胃溃疡、镇咳等药理作用[11],故何教授临证多使用姜制半夏。

(3)活血化瘀、消癥抗化。何教授提出本病在胃镜下检查有黏膜血管扭曲、管腔狭窄等表现,多为胃膜失养、胃络瘀阻引起,故把血瘀作为关键病理因素,认为活血化瘀法是抗化生的重要手段。这与高频药物类别的结果不谋而合,即活血化瘀药的使用频率位居第二。在使用频次位于前 30 的药物中,多味中药有活血化瘀之功,如当归、丹参养胃活血;蒲黄、五灵脂、延胡索、石见穿止痛活血;三七、蒲黄止血活血;莪术、延胡索行气活血;刺猬皮、穿山甲、石见穿散结活血。现代研究表明蒲黄、五灵脂、刺猬皮、三七、丹参、穿山甲、石见穿等活血化瘀药具有良好的抗化生作用[12],能改善胃黏膜血液循环,加快血液流速,改善组织的营养供应,降低毛细血管的通透性,缓解炎症症状,从而逆转胃黏膜肠上皮化生和异型增生的病理改变[13],使瘀血得去,新血则生。也有临床研究发现,使用化痰消瘀法治疗慢性萎缩性胃炎伴异型增生和肠上皮化生的患者,与常规口服西药治疗方案比较,更能降低萎缩、肠化和异型增生的病理评分,印证了活血化瘀法治疗肠化和异型增生的有效性[14]。

通过复杂网络分析挖掘出了 11 味核心药,其中生蒲黄、五灵脂、鸡内金均能起到活血化瘀的作用。生蒲黄、五灵脂即为失笑散,二者均入血分,相使为伍增强活血化瘀之功。正如《血证论》所描述:“蒲生

水中,花香行水,水即气也。水行则气行,气止则血止,故蒲黄能止刀伤之血。灵脂气味温行以行血。二者合用,大能行血也。”两者行血化瘀效果好,而且还能止血,多用于胃络瘀阻证患者,尤其适用于伴有胃镜下提示出血的胃络瘀阻证者。现代药理学也表明,二者均有抗肿瘤、镇痛、抗炎的作用,对慢性胃炎并发胃黏膜肠上皮化生及异型增生的治疗有显著效果[15~16]。聚类分析中第 2 组核心药亦为何教授治疗本病常使用活血化瘀法的有力佐证,生蒲黄、五灵脂、鸡内金活血祛瘀、消癥抗化,再加上北沙参气阴双补,虚实兼顾,标本同治,四味中药均有益气养阴、活血化瘀之功。

全国各地名老中医学术造诣高,临证经验丰富。他们的学术思想与经验是中医学的瑰宝,也是中医传承的核心部分之一。研究名老中医经验的方法很多,如数据挖掘、整理医案并归纳经验、定性访谈等[17]。本研究运用数据挖掘方法,从客观数据资料中挖掘何晓晖教授治疗慢性胃炎并发胃黏膜肠上皮化生及异型增生的用药规律。采用统计、聚类、复杂网络等方法分析 117 方中 99 味药物使用情况,结果发现何教授治疗本病从虚、毒、瘀、痰论治,运用“衡法”来恢复脾胃纳运之功,兼以清热燥湿解毒、活血化瘀消癥、化痰散结三法,以达到逆转胃黏膜上皮肠化和异型增生的效果,取得了很好的疗效。通过数据挖掘技术,分析总结,旨在把散在的临床经验上升到理性认识,以便在临床中传承推广。我们将进一步扩大病种,进一步深入发掘何教授治疗脾胃病的临床经验,以造福更多的脾胃病患者。

参考文献

[1]陈志军,沈灏.慢性胃炎发展为胃癌的危险因素分析[J].实用中西医结合临床,2021,21(18):110-111.

[2]刘平,王萍,李振华,等.胃癌前病变中医复合证候与病理改变的相关性研究[J].环球中医药,2021,14(8):1390-1394.

[3]Shin SY,Kim JH,Chun J,et al.Chronic atrophic gastritis and intestinal metaplasia surrounding diffuse-type gastric cancer: are they just bystanders in the process of carcinogenesis? [J].PLoS One,2019,14

(12):e226427.

[4]王灼慧,成虹,叶晖,等.六君子加减方治疗 Hp 根除后慢性萎缩性胃炎伴肠上皮化生的疗效观察[J].北京中医药,2018,37(10):918-922.

[5]姚鹏,田晶晶,康洪昌,等.荜铃胃痛颗粒联合标准四联疗法治疗慢性萎缩性胃炎伴轻中度肠上皮化生患者的效果研究[J].中国中西医结合外科杂志,2021,27(6):855-859.

[6]张声生,唐旭东,黄穗平,等.慢性胃炎中医诊疗专家共识意见(2017)[J].中华中医药杂志,2017,32(7):3060-3064.

[7]房静远,杜奕奇,刘文忠,等.中国慢性胃炎共识意见(2017 年,上海)[J].中华消化杂志,2017,37(11):721-738.

[8]孟然,薛志忠,鲁雪林,等.蒲公英的功效成分与药理作用研究进展[J].江苏农业科学,2021,49(9):36-43.

[9]马国琴,刘东玲.黄连药理研究进展[J].甘肃农业,2019(10):97-99.

[10]李哲,玄静,赵振华,等.半夏化学成分及其药理活性研究进展[J].辽宁中医药大学学报,2021,23(11):154-158.

[11]杨丽,周易,王晓明,等.炮制对半夏化学成分及药理作用研究进展[J].辽宁中医药大学学报,2022,24(2):49-53.

[12]何晓晖,葛来安.何晓晖论治脾胃病[M].北京:中国中医药出版社,2018.249-250.

[13]王建华.对慢性萎缩性胃炎采用活血化瘀法治疗的进展[J].内蒙古中医药,2020,39(12):142-143.

[14]徐雪莲,魏睦新.化痰消瘀加减方与西药常规方案治疗胃癌前期病变的对照研究[J].实用临床医药杂志,2021,25(17):92-96.

[15]焦增华,杨亚军,刘希望,等.蒲黄药理作用研究进展[J].中兽医医药杂志,2017,36(3):86-89.

[16]蔡晓华.论动物排泄物药材的取舍[J].中国现代中药,2019,21(1):139-145.

[17]李翔宇,王仕奇,孙艳红,等.名老中医学术思想与经验传承研究方法述评[J].安徽中医药大学学报,2019,38(3):93-96.

(本文刊于《实用中西医结合临床》2022年第13期)